Manuel Gianoni

“Tal vez respondan a un arte sin edad (…) Estas prácticas

presentan, en efecto, curiosas analogías, y como

inteligencias inmemoriales, con las simulaciones,

las jugarretas y las pasadas que ciertos peces o ciertas plantas hacen

con una virtuosidad prodigiosa. Los procedimientos

de este arte se encuentran en las lejanías de los seres vivientes,

como si rebasaran no sólo los tajos estratégicos de las

instituciones históricas, sino también el corte instaurado

por la institución misma de la conciencia.”

Michel de Certeau, 1996.

El caminar se nos revela como un acto de resistencia, creación y pertenencia, capaz de articular pasado y presente, cuerpo y territorio, subjetividad y política. La cartografía afectiva, la performance y la lectura simbólica del paisaje nos abren un espacio para la reescritura poética de la realidad, celebrando la potencia transformadora del caminar como acto subversivo y generador de nuevos mundos posibles. (Ingold, 2011; Le Breton, 2012; De Certeau, 1996; Solnit, 2001).

La constelación benjaminiana y la agencia de los objetos, nos permiten pensar el territorio y la experiencia como un tejido de relaciones activas, donde el sentido surge de la interacción entre fragmentos, memorias y materialidades (Benjamin, 2005; Gell, 1998).

I. El oráculo del territorio: fauces de elefante

Frente al mapa oficial de La Paloma, la mirada me lleva por asociaciones libres. El trazo del puerto, la bahía y el faro dibujan la silueta de la cabeza de un elefante marino. Esta figura, surgida del azar y la proyección personal, invita a preguntarse si el territorio habla o si es la mirada la que lo anima con recuerdos y deseos (Benjamin, 2005). El mapa deja de ser un simple instrumento técnico y se convierte en un espacio de proyección poética y afectiva, donde la agencia no es solo del sujeto, sino también del objeto cartográfico, capaz de influir en la experiencia y el pensamiento (Gell, 1998).

II. Caminar: práctica subversiva y generadora de sentido

El caminar, entonces, se transforma en la creación de un mapa propio, abierto a lo inesperado. Es una forma de conocimiento situada, una “ecología relacional” donde cuerpo y entorno se afectan y transforman mutuamente (Ingold, 2011). Al mismo tiempo, es un gesto de resistencia ante la aceleración y la lógica utilitaria de la vida contemporánea (Le Breton, 2012). Como plantea De Certeau (1996), caminar es una táctica subversiva: inscribe narrativas personales en el espacio y desafía recorridos y jerarquías impuestas.

Cada paso en las costas de La Paloma, activa sensaciones y recuerdos de distintos tiempos: olores, texturas, el rumor del mar o la calma y las temperaturas del viento, evoca fragmentos de otros tiempos, otros estados y emociones. Sabemos que caminar promueve la reflexión, como en los antiguos peripatéticos, y configura una narrativa donde el cuerpo dialoga y resignifica el espacio (Solnit, 2001). Parafraseando a Nanni Moretti, cada forma de caminar es una manera distinta de habitar y pensar el territorio (“Ogni scarpa una camminata, ogni camminata una diversa concezione del mondo”). Esta experiencia se asocia a la figura del flâneur, analizada por Benjamin y Frisby, quien explora el espacio sin rumbo fijo, observando y descifrando signos, creando narrativas alternativas y celebrando la potencia creativa del caminar como acto de resistencia (Benjamin, 2005; Frisby, 2001). La aparente linealidad de la costa no impide que cada momento sea único, que cada sonido nazca y muera en su singularidad.

III. Cartografía afectiva y hallazgo escolar: memoria, agencia y resistencia

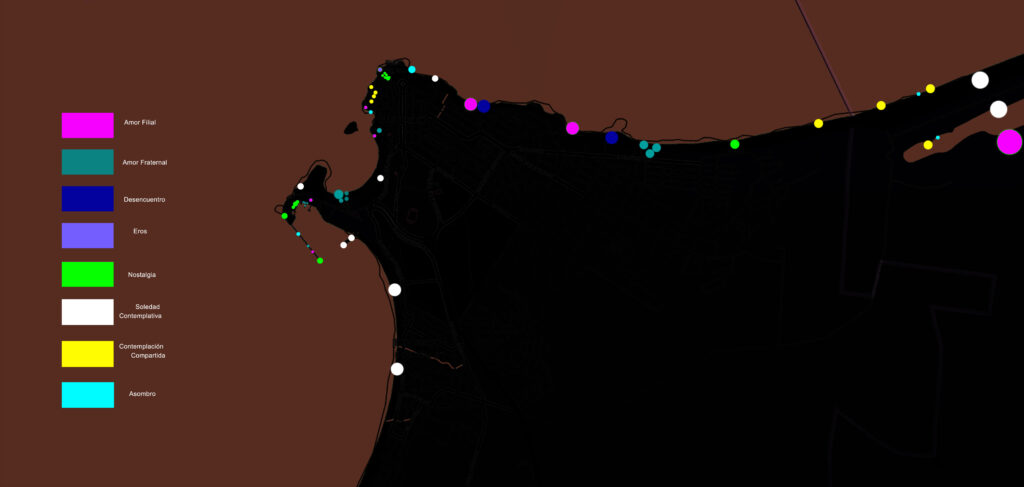

Desde 2020, mi cartografía afectiva se ha ido tejiendo como un entramado de recorridos, encuentros y soledades, donde cada una de estas caminatas por La Paloma representa una oportunidad para inscribir sobre el mapa mis propias referencias, líneas y colores, surgidas de la memoria, la experiencia sensorial y la evocación. El mapa, lejos de ser un soporte neutral, se convierte en un territorio vivo: cada intervención gráfica —línea, mancha, color— es huella de un recuerdo, una resonancia corporal, una memoria sonora o visual. En cada punto del recorrido, el espacio se transforma en un nodo de sentido: allí se anudan recuerdos de hechos concretos, evocaciones surgidas en el lugar o traídas desde otros tiempos, y memorias que a veces parecían ajenas pero que, en el acto de caminar, se vuelven propias, permitiendo que la experiencia y la emoción delimiten nuevos territorios más allá de la cartografía técnica y su lógica de control (Augé, 1993).

Esta geografía subjetiva se puebla de categorías y símbolos personales, cuyos límites son difusos y móviles. El espacio no es un mero escenario, sino un interlocutor activo: influye y es influido, y en ese intercambio surgen otras posibilidades del ser. El registro emocional del recorrido se compone de sensaciones presentes que provienen de varios tiempos, de vivencias propias y de ecos colectivos.

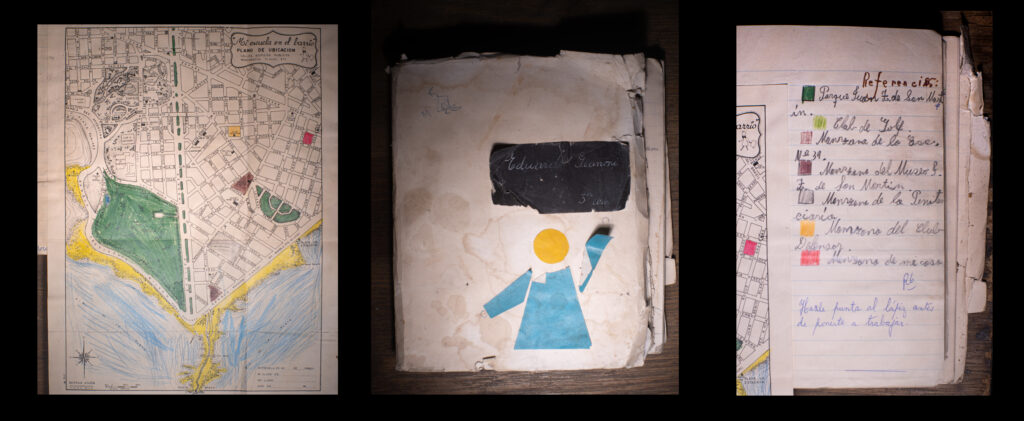

En el transcurso de este proceso, se produjo una convergencia inesperada y reveladora con el pasado: apareció un cuaderno de primer año de escuela y un mapa impreso por la institución, ambos intervenidos por mí en la infancia, durante la dictadura militar. Estos objetos, coloreados y anotados, son vestigios de mi memoria escolar marcada por la vigilancia y la disciplina. El hallazgo reactiva recuerdos y permite una relectura crítica del pasado y de la función modeladora de la cartografía oficial en la subjetividad.

La agencia de estos objetos se hace evidente: el cuaderno y el mapa no son simples soportes de memoria, sino actantes que, al reaparecer, reconfiguran la experiencia presente y la relación con el territorio (Gell, 1998). El mapa escolar, con su carga de disciplina y normatividad, se resignifica al entrar en contacto con la cartografía afectiva actual, donde cada trazo responde a recuerdos y sensaciones surgidas en el recorrido. Así, la convergencia entre ambos mapas señala una continuidad biográfica y expone la potencia del acto de caminar y mapear como práctica de reescritura: el espacio recorrido se transforma en un palimpsesto de memoria, una constelación de marcas que enlaza la infancia con el presente, la imposición con la libertad creativa, la herida con la posibilidad de sentido (Benjamin, 2005; Ingold, 2011).

IV. Constelaciones benjaminianas: imagen, memoria y revelación

En una de las caminatas, el azar me conduce al encuentro con un elefante marino real que lucha por regresar al mar. La coincidencia entre la silueta en el mapa y el animal en la playa se convierte en una constelación benjaminiana: elementos dispersos del pasado y el presente se articulan en un “ahora de recognoscibilidad”. Así surge una imagen dialéctica, donde imaginación, memoria y experiencia material se cruzan y revelan vínculos latentes y potencias simbólicas en el territorio. Este método de conocimiento y montaje permite que el sentido emerja del cruce inesperado de fragmentos, imágenes y tiempos, suspendiendo la linealidad y abriendo espacio para la revelación poética y crítica (Benjamin, 2005). El encuentro con lo inesperado en lo cotidiano fractura las representaciones estratégicas del “mapa” y el “lugar”. Convertido en relato, este fragmento se transforma en metáfora del espacio practicado, revelando una forma de conocimiento que surge de la interacción, la memoria y la imaginación, y que se opone a la lógica totalizante de los sistemas. Así, la revelación poética y crítica del encuentro con el elefante marino refleja el “arte de hacer” (de Certeau, 1996), donde el sentido emerge de la sutil y fragmentada interacción con una realidad que siempre desborda cualquier intento de aprehensión lineal o exhaustiva.

V. Performance, ritmo y cuerpo:

Sincronía, entrega y el umbral.

La experiencia de lanzarse al mar en pleno invierno, con el agua gélida envolviendo el cuerpo, introduce una dimensión radical de entrega y de transformación. Aquí, la sincronización no es solo un ajuste fisiológico, sino un proceso consciente y reiterado: sumergirse, salir, respirar profundamente, reducir el ritmo cardíaco, y volver a entrar en el agua. Esta repetición, este vaivén entre el frío extremo y la recuperación, permite que la respiración y el pulso se alineen poco a poco con la cadencia del oleaje.

En este ritual, el cuerpo aprende a escuchar y acompasarse con el ritmo del mar. La respiración se vuelve deliberada, profunda, y el corazón, tras el impacto inicial, encuentra una frecuencia estable. La repetición de la inmersión y la salida, el ejercicio de controlar el miedo y de estabilizar el cuerpo, es una práctica de entrega total: se trata de vencer el temor, incluso el miedo ancestral a la muerte, y de entrar en resonancia con la inmensidad y la temporalidad del océano.

Este es un proceso donde el conocimiento y la conciencia emergen de la interacción activa entre cuerpo y entorno (Varela, Thompson & Rosch, 1991). Aquí, la mente no está separada del cuerpo ni del mundo: la percepción, la emoción y el pensamiento surgen del acto mismo de sumergirse, respirar y sincronizarse con el mar. El cuerpo se convierte en un sensor y un mediador, capaz de transformar el miedo en presencia y la vulnerabilidad en pertenencia (Gallagher, 2005).

A nivel simbólico, siento que, entregarse a la cadencia marina es también una forma de atravesar el umbral: el frío intenso, la aceleración del corazón, el control de la respiración y la estabilización posterior, constituyen una pequeña muerte y un renacimiento. La repetición del gesto, la sincronía lograda, es un acto de confianza y de integración, donde el yo se diluye y se funde con la inmensidad temporal y geológica del mar (Clark, 2011). La ola, que ha golpeado la costa durante milenios, se convierte en metrónomo y en compañía; el cuerpo, en archivo vivo de memorias y de ritmos ancestrales.

Como señala Solnit (2001), entregarse a los lugares permite que estos devuelvan a la persona a sí misma, sembrando el cuerpo y la memoria con una cosecha invisible de recuerdos, asociaciones y aprendizajes. En esta práctica, la sincronía con el mar es una forma de conocimiento, de resistencia y de apertura a lo desconocido, donde la performance corporal se convierte en acto poético y en rito de paso.

Referencias bibliográficas

Augé, M. (1993). Los no-lugares. Espacios del anonimato. Gedisa.

Benjamin, W. (2005). El libro de los pasajes. Akal.

Clark, N. (2011). Inhuman Nature: Sociable Life on a Dynamic Planet. Sage.

De Certeau, M. (1996). La invención de lo cotidiano: Artes de hacer. Universidad Iberoamericana.

Frisby, D. (2001). La modernidad fragmentada: Ensayos sobre Simmel y Benjamin. Gedisa.

Gallagher, S. (2005). How the Body Shapes the Mind*. Oxford University Press.

Gell, A. (1998). Art and Agency: An Anthropological Theory. Clarendon Press.

Ingold, T. (2011). Being Alive: Essays on Movement, Knowledge and Description. Routledge.

Le Breton, D. (2012). Elogio del caminar. Siruela.

Lefebvre, H. (1992). Ritmanálisis: Espacio, tiempo y vida cotidiana. Ediciones Cátedra.

Solnit, R. (2001). Wanderlust: A History of Walking. Viking.

Varela, F. J., Thompson, E., & Rosch, E. (1991). *The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience*. MIT Press.

Otras referencias

Nanni Moretti “Bianca” 1984, 96 min.