Rigoberto Sánchez Ledesma[1]

Resumen: Este texto aborda la idea de cambio de pensamiento como vía para descolonizar la práctica del diseño y sus bases epistémicas heredadas por la modernidad. Propone una forma de pensamiento encarnado y extendido, así como una práctica dialógica-transdisciplinar orientada a regenerar el conocimiento proyectual desde una perspectiva situada, afectiva y relacional. A partir de conceptos como cognición corporizada, agencia distribuida y discurso material, se plantea una crítica a las formas hegemónicas del diseño y se exploran alternativas para enfrentar los problemas proyectuales.

Palabras clave: Descolonización del diseño, pensamiento proyectual, intencionalidad, cognición corporizada, agencia distribuida, transdisciplina.

Introducción. Diseño moderno y la necesidad de fisura epistémica

En un momento histórico marcado por crisis sociales, ecológicas y epistémicas, se vuelve urgente abrir grietas en la práctica profesional del diseño, que nos permita repensar las aptitudes, capacidades, procedimientos y conocimientos de un “diseñador”, independientemente de cómo haya sido su formación. Hacer esta reflexión crítica desde la acción personal implica también una forma de resistencia, al debilitar las estructuras normativas que sostienen la profesión e infringir —de manera deliberada— las reglas impuestas por el sistema capitalista hacia nuestra forma de hacer diseño.

El diseño como disciplina surge en el contexto del giro industrial de mediados del siglo XVIII y finales del XIX en Europa y América del Norte. Su desarrollo permitió que la producción en masa de artefactos se volviera más sencilla y asequible, generando en la sociedad de la época una sensación de desarrollo y modernidad. A este periodo se le conoce, en el ámbito del diseño, como Movimiento Moderno, durante el cual se suscitaron intensos debates en torno a la configuración y el estilo de los objetos, así como sobre los modos de producción de artefactos y de hacer arquitectura, todo ello sustentado en una base razonada de principios epistémicos y estéticos europeos.

Sin embargo, la modernidad no puede comprenderse al margen de sus implicaciones ideológicas y coloniales. Rodríguez (2020, p.12) señala que fue “una época de cambio de pensamiento caracterizada por el uso de la razón para dominar a la naturaleza y transformarla por medio de la ciencia; también por una noción específica sobre la posición y sentido del hombre en el universo”, lo cual revela un pensamiento profundamente colonizador y antropocéntrico. En una línea similar, Mignolo (2009, pp. 39–49) afirma que la modernidad es una narrativa europea que tiene como trasfondo la colonialidad; en sus propios términos, “la colonialidad es constitutiva de la modernidad”. Esta estructura de poder —explica el autor— se originó en el Renacimiento, se consolidó durante la Ilustración y continúa vigente hasta nuestros días, incluso en la era de la globalización neoliberal. Dicha estructura se sustenta en dos pilares geohistóricamente localizados: la jerarquización racial y el patriarcado, formas dominantes de producción de conocimiento que, a lo largo de los siglos, han servido para deslegitimar otros saberes y estéticas que no se alinean con los modelos europeos (p.39-49).

El diseño, inscrito en esta lógica, ha contribuido a consolidar la narrativa del progreso moderno y la lógica de la colonialidad. Bajo esta idiosincrasia, ha intentado resolver los problemas del mundo mediante fórmulas que refuerzan la homogeneización de estilos de vida a nivel global, desempeñando —como apunta Torres (2017, pp. 54–61) — un papel estratégico en el consumo de bienes y servicios, fortaleciendo así la perspectiva capitalista del desarrollo. A esto se suma su participación activa en el diseño de tecnologías inteligentes, las cuales habilitan nuevas formas de dominación y explotación de territorios y ecosistemas. En consecuencia, el diseño se configura como una práctica potencialmente depredadora, disfrazada bajo el discurso hegemónico del progreso.

Históricamente, uno de los principios rectores para los primeros diseñadores de la era industrial fue la “adecuación al propósito”, que sostenía que los artefactos cumplirían primordialmente una función operativa, y solo después se atendería su viabilidad como producto consumible. Esta noción ha sido examinada críticamente por Cardoso (2014, pp. 27–44), quien plantea una reflexión filosófica sobre la relación entre forma y propósito, visibilizando la complejidad de factores como el uso, el contexto, la cultura y el proceso creativo. No obstante, su análisis deja abierta la posibilidad de profundizar en la dimensión intencional del pensamiento proyectual y del uso, es decir, aquella fuerza consciente que moviliza la acción tanto del diseñador como del usuario. Retomar esta línea permite ampliar la discusión iniciada por Cardoso y contribuir, desde otra perspectiva, a la reflexión sobre cómo descolonizar la práctica del diseño.

Lejos de ignorar las múltiples discusiones previas sobre el rol del diseño en la posmodernidad —especialmente aquellas que han señalado su desconexión con los problemas sociales, políticos, ecológicos y culturales revelados durante el siglo XX—, y sin desestimar los debates actuales sobre sus competencias en la era de la información. Este trabajo retoma de Cámara (2021) el ejercicio de “desarchivar”, en específico el asunto sobre el debate del propósito funcional del diseño, para reorientarlo hacia la intencionalidad como eje del pensamiento proyectual. Este desplazamiento permite reconsiderar el diseño no solo como una estrategia para producir bienes y servicios, sino como una práctica performativa, dialógica y situada, capaz de generar realidades, subjetividades y nuevas formas de vida.

Descolonizar el diseño implica desmontar los marcos racionalistas y universales que han definido históricamente la creación proyectual. Esto requiere replantear sus fundamentos epistémicos, integrando, entre otras posibilidades, conceptos como cognición corporizada, discurso material, agencia y affordance —que veremos más adelante— para entender el conocimiento y la experiencia proyectual como procesos enactivos. Estas ideas, al aplicarse en un espacio de creación transdisciplinario, desafían la visión del sujeto cognoscente aislado, reconociendo que el sentido se construye colectivamente entre cuerpos, objetos y contextos. Esta perspectiva transgrede los cánones funcionalistas y racionalistas, a la vez, representa un gesto de emancipación frente al que aún vincula la práctica del diseño exclusivamente con la eficiencia funcional u operativa. Esta apertura permite explorar territorios donde la sensibilidad, la emoción y el encuentro entre cuerpos y artefactos posibilitan una praxis descolonizadora.

Pensamiento encarnado, intencionalidad y agencia proyectual.

Pensar el diseño desde una perspectiva relacional es reconocer que toda acción proyectual nace de un cuerpo situado, en diálogo constante con su entorno. Esta forma de acercarse al pensamiento proyectual se vincula con la cognición corporizada de Varela (1993, pp. 172–180), que entiende el conocimiento como algo que emerge del hacer, del entrelazamiento entre cuerpo, percepción y contexto. Desde esta comprensión, las relaciones de proyección, uso y entendimiento del objeto no son estáticas, sino que se configuran dinámicamente en la interacción. Así, las intencionalidades que toman forma en los objetos no solo cumplen su función operacional, sino que también crean vínculos y transforman relaciones. Tal perspectiva abre caminos para imaginar el diseño como una práctica dialógica y transformadora.

Esta mirada del diseño puede observarse claramente en artefactos cotidianos, donde la intención y el deseo se materializan. Un ejemplo de ello es el “tope” o “reductor de velocidad”, una estructura ligeramente elevada sobre el suelo, diseñada para detener o ralentizar el tránsito vehicular en zonas de alto cruce peatonal en las urbes. Este objeto no solo cumple su propósito como mecanismo de control materializado; además, proyecta una voluntad: la de corregir el comportamiento del conductor por medio de la interrupción física de los cuerpos mecanizados. En algunos barrios de la ciudad que habito, muchos topes son construidos por los vecinos sin regulación alguna. Este gesto proyectual expresa el derecho a cuidar el entorno, o marcar el territorio. El tope no educa ni negocia, sino más bien, impone una conducta desde la forma. Aun así, actúa como acto de interacción social, una manera de decir “respeta mi tranquilidad”, donde el diseño se vuelve gesto que apela a un deseo de orden y cuidado, aunque sea desde la fricción.

Este primer ejemplo muestra cómo los objetos contienen intencionalidades implícitas y pueden funcionar como medios de intercomunicación. A partir de ello, el siguiente ejemplo plantea un contraste significativo, al revelar una forma distinta de pensamiento proyectual.

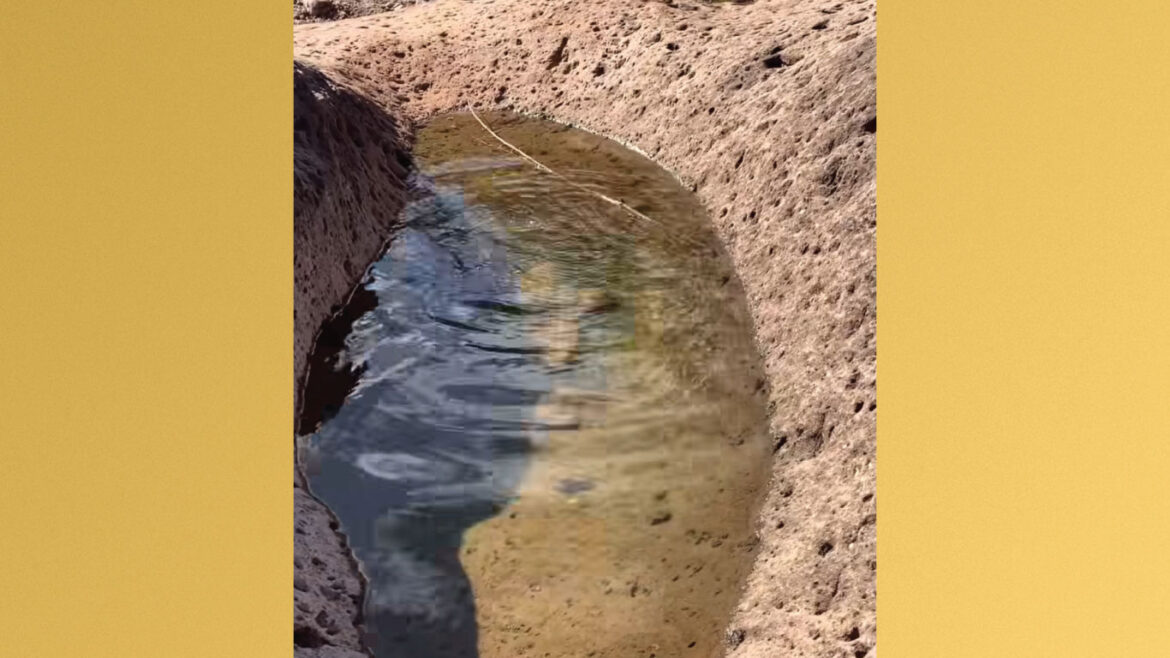

Otro artefacto local es el de los bebederos para fauna silvestre. La primera vez que tuve contacto con estos artefactos fue durante un viaje escolar en mi infancia, a la comunidad de San Benito, en el municipio de Mocorito, Sinaloa. Ahí, una familia me hospedó, y durante mi estancia, uno de sus hijos me llevó a caminar por el monte hasta dar con un pozo esculpido sobre la superficie rocosa del suelo. Sin decir mucho, vació un bule de agua en el cuenco y me explicó que era para que los animales pudieran beber durante la sequía. Se trata de un artefacto de mecanismo muy sencillo, al igual que el tope urbano. No obstante, el deseo que lo origina no es el del control ni la disciplina, sino el del cuidado, la permanencia y la coexistencia con lo no humano. En su gesto se manifiesta una ética encarnada: la de sostener la vida sin dominarla, de habitar el entorno sin imponerse sobre él. Este cuenco no responde a una estrategia de intervención planificada, sino a una forma de atención que surge de la experiencia corporal y del vínculo cotidiano con el territorio.

Tanto el tope como el bebedero revelan modos opuestos de intención proyectual, el primero interrumpe, advierte y delimita, generando fricción; el segundo habilita, acompaña y sostiene. Más allá de su función práctica, ambos encarnan relaciones, deseos y formas de habitar distintas. Desde esta mirada, el diseño emerge como una práctica situada, anclada en el cuerpo, la experiencia y el contexto, que no es neutra sino profundamente activa. Los objetos de diseño son así, discursos materiales que comunican significados y valores a través de su forma, mecanismo y presencia en el mundo.

La noción de diseño discursivo surge al comprender que el pensamiento no es solo una operación racional, sino una fuerza deseante que se manifiesta a través del lenguaje material. Como afirma Foucault (2005, p.15), “el discurso no es simplemente lo que manifiesta (o encubre) el deseo; es también el objeto del deseo”. No solo queremos decir algo —dice el autor—, también anhelamos ocupar los lugares desde donde se enuncia. Esto revela que el pensamiento proyectual del diseño está atravesado por contextos sociales, afectivos y políticos que orientan nuestras acciones y se encarnan en formas materiales cargadas de intención. Ser conscientes de ello implica reflexionar tanto sobre la manera en que pensamos como sobre la posición ética y política desde la cual producimos artefactos, ya sea como profesionistas o, parafraseando a Víctor Margolin (2009, p.11), como “ciudadanos del mundo” que habitamos. Los artefactos, en ese sentido, expresan valores y contribuyen a construir la realidad que queremos.

Es en esa zona de intersección —entre el pensamiento intencionado del diseñador, el contexto en que se insertan los artefactos y las acciones que provocan en el nivel social— donde adquiere sentido la noción de “agencia”, entendida como la capacidad de influir en el entorno, desarrollada por Alfred Gell (2016, pp. 43–59) específicamente en el campo del arte, a través de su teoría del nexo social. Según Gell, toda creación artística es una acción dialógica con una intencionalidad implícita: el objeto —o índice— genera interpretaciones al entrar en relación con otros actores sociales, participando activamente en una red de significados. En esta red, la agencia no pertenece solo al objeto artístico, sino que se distribuye entre el creador, la pieza, sus referentes simbólicos y los receptores. Por extensión, esta perspectiva permite pensar el diseño como un acto proyectual en el que la intencionalidad del diseñador no solo orienta la forma, sino que busca incidir en la realidad, y es en el momento de interacción entre el artefacto, el usuario y su entorno donde se despliega esta agencia, y donde el diseñador se integra al tejido social al activar vínculos con las formas de vida del contexto. Así, diseñar no es solo crear objetos, sino activar relaciones posibles. A diferencia de la visión moderna, que concebía el objeto como una extensión funcional del sujeto, esta mirada reconoce su dimensión simbólica, afectiva y regenerativa. Diseñar, entonces, es también una práctica relacional, en la que el artefacto deja de ser una entidad cerrada para convertirse en un componente cultural dinámico.

El diseño, como discurso material intencionado, no impone significados fijos, sino que participa de un proceso relacional donde el sentido se construye en la práctica. Los objetos —como el tope vial— no solo expresan una intención proyectual, sino que abren posibilidades de uso, interpretación y reapropiación. Cuando ese tope es incorporado en un juego infantil o usado como punto de referencia entre vecinos, su función original se desplaza por nuevos sentidos generados en contextos situados. Esta capacidad para intervenir en la producción de significado muestra que su agencia no reside en la forma, sino en el entramado dinámico de relaciones sociales, corporales y contextuales donde se inscribe.

Así, la acción no emana solo del sujeto, sino de la misma dinámica relacional, donde las potencialidades de uso se negocian y transforman constantemente como lo dice el concepto de affordance del psicólogo James J. Gibson (1979, pp. 127–137), el cual sugiere que la percepción de un objeto conlleva posibilidades de acción según la percepción directa del objeto, el contexto y la relación entre el cuerpo y el entorno. Es decir, los objetos resuenan con el cuerpo, y su uso está mediado por las intenciones del usuario en un momento específico, dicho de otro modo, es la abducción de la agencia. En ese sentido, ni los artefactos ni sus creadores determinan de forma única su función, como lo postulaba la visión moderna del diseño industrial. Por el contrario, es el cuerpo encarnado y situado el que actualiza esas posibilidades. Esto implica que un mismo artefacto puede adquirir significados distintos según la cultura, desafiando así el diseño global estandarizado y reubica la práctica del diseño dentro de los marcos diversos y plurales de las expresiones creativas multiculturales.

Así, la realidad es co-construida por la interacción dinámica entre cuerpos, objetos y entornos. Desde esta perspectiva, Araya-Véliz et al. (2017, p.42)—retomando la teoría de la enacción de Varela— plantean que conocer no es captar un mundo ya dado, sino construirlo en la experiencia. Lo que percibimos y entendemos surge de nuestra relación activa con el entorno, a partir de cómo nos movemos, sentimos y actuamos en él. El sentido no precede a la experiencia, sino que se forma en ella. La agencia no está solo en nosotros, sino en las relaciones que tejemos con otros, con los objetos y con las condiciones materiales que nos rodean. Conocer es, al mismo tiempo, habitar y transformar el mundo. Desde esta mirada, el diseño y la percepción se comprenden como procesos compartidos, distribuidos y generativos, donde lo intersubjetivo y lo material se entrelazan en la producción continua de sentido y realidad. Esta perspectiva es relevante para el diseño porque disuelve el supuesto de una realidad objetiva, que el diseñador solo tiene que “resolver”.

Esta comprensión encarnada del diseño se vincula con una crítica más amplia a la tradición moderna del pensamiento. Francisco Varela, retomado por Vásquez Rocca (2015, secciones 3, 5, 6 y 8), cuestiona el modelo racionalista occidental que concibe al sujeto como centro estable de la razón, capaz de representar y controlar el mundo desde la distancia. En lugar de ello, propone una concepción de la cognición como enacción. Esta crítica no solo desestabiliza la idea de un diseñador que “piensa antes de hacer”, sino que reconecta el pensamiento proyectual con formas de sabiduría práctica, como las que se encuentran en tradiciones filosóficas, donde la ética y el conocimiento surgen de la atención plena al presente y de la sensibilidad al entorno. Desde esta perspectiva, diseñar no es aplicar soluciones racionales a problemas dados, sino habitar una complejidad viva, responder desde el cuerpo, desde el deseo y desde la experiencia situada. En esta concepción, la mente no se reduce a una facultad interna, sino que se extiende en la relación con el mundo, y el pensamiento proyectual se vuelve un gesto que emerge al tiempo que se va creando la realidad.

En el extremo opuesto de una práctica situada y cuidadosa, se encuentran formas proyectuales que —al desconectarse del cuerpo, del entorno y de toda sensibilidad afectiva— reproducen una lógica colonial actualizada. Berardi (2024) describe un sistema de inteligencia artificial usado en contextos de guerra, en el que drones identifican y atacan objetivos automáticamente. En sus palabras, “la inhumanidad finalmente se ha emancipado de lo humano”. Este tipo de diseño, aunque tecnológicamente avanzado, elimina el componente sensible del cuerpo, convirtiendo el acto proyectual en una operación deshumanizada. Si bien estas decisiones siguen siendo tomadas por cuerpos humanos, su ejecución se desprende de toda empatía encarnada, mostrando cómo la intencionalidad proyectual puede ser capturada por lógicas de exterminio.

Este ejemplo revela la importancia de la intencionalidad del cuerpo como sustancia emocional, como fuerza que rescata lo humano, haciendo necesaria la conexión física y mental en el accionar.

Estas formas de violencia proyectual o de uso no son aisladas. En la vida cotidiana del diseño contemporáneo también se expresan formas de colonialismo más sutiles, pero igualmente estructurales: desde la obsolescencia programada que agota recursos naturales, hasta la explotación de cuerpos en cadenas productivas precarizadas, el derroche en proyectos desechables o la apropiación de imaginarios culturales de pueblos originarios despojados de contexto y sentido. Incluso la homogeneización promovida por las plataformas digitales responde a estrategias de diseño orientadas al control simbólico y territorial. Estos ejemplos revelan que el diseño no solo comunica intenciones, sino que, también las materializa y las legitima. Son expresiones de una agencia proyectual alineada con el capital, que privilegia la eficiencia, el control y la acumulación por encima del cuidado, la diversidad y la vida compartida.

Aunque resulta imposible abarcar aquí toda la complejidad con que el diseño opera como herramienta de colonización en el presente, es claro que sus lógicas han evolucionado en sintonía con el sistema capitalista. Más que resolver necesidades, el diseño ha sido orientado a persuadir, homogeneizar y producir ideas funcionales a un modelo que deshumaniza y destruye. Esta orientación no es accidental, responde a una concepción antropocéntrica que subordina lo ecológico a la utilidad, reforzando una matriz de dominación donde la vida y el territorio quedan al margen de las prioridades proyectuales.

Descolonizar esta práctica implica replantear los marcos epistémicos que la reducen a una operación técnica, racional y globalizadora. Frente a ello, la perspectiva relacional y situada permite reconocer la agencia distribuida de los artefactos y de quienes los habitan, dentro de redes materiales, simbólicas y afectivas. Esta transformación no puede surgir desde una sola disciplina ni desde los lenguajes hegemónicos del diseño moderno. Requiere abrir la práctica a otros saberes, cuerpos y territorios, en diálogo con formas no disciplinadas de percibir y habitar el mundo.

Transdisciplina, diálogo y transformación en la praxis del diseño

En la tarea de descolonizar la práctica, Prudencio (2011, pp. 17–23) señala que es la conciencia en la identificación y el reconocimiento del sí mismo en el otro lo que permite establecer condiciones para el bienestar común, comprometiendo voluntades e intenciones de todas las partes involucradas. Esta noción se alinea con la comprensión del pensamiento proyectual como un proceso relacional, atravesado por deseos encarnados que surgen del estar en el mundo con otros. El desafío de la descolonización, insiste el autor, “demanda consciencia, pero sobre todo creatividad, ingenio, apertura, para levantar desde ahí, paradigmas propios y nuevos”. Esto implica transformar la práctica desde adentro, no con el objetivo ingenuo de desvincularla por completo del sistema capitalista —al cual está inevitablemente ligada—, sino de operar en su interior como una fuerza de desarticulación. De este modo, se busca provocar un resquebrajamiento en los dogmas disciplinares de la profesión, un proceso que se vislumbra desde las primeras páginas de este texto.

Una vía para avanzar en esta transformación es el enfoque dialógico-transdisciplinario, dupla que permite concebir el mundo desde la perspectiva de los vacíos, lo distinto y lo relacional, a través del diálogo como proceso generativo de nuevas formas de acción. Desde esta perspectiva, es posible romper los límites heredados del pensamiento moderno-colonial, abriendo espacio a formas de conocimiento que emergen de la experiencia, la intuición, el cuerpo y el territorio, y que permiten recimentar, transformar y hacer evolucionar los saberes disciplinares. Como explica Klein (2004, pp. 30–44), pensar desde la transdisciplina implica asumir la complejidad de los problemas y reconocer los múltiples niveles de realidad que coexisten y se afectan mutuamente. Desde esta óptica, dice la autora, la transdisciplina se presenta como un campo de generación de conocimiento que ocurre de manera inusitada y excepcional, fuera de los límites de las disciplinas tradicionales. Así, la transdisciplina no se limita a sumar saberes, además, derriba jerarquías, teje puentes y habilita relaciones imprevistas, abriendo el pensamiento a verdades más amplias, y no excluyentes. Este enfoque de generación de conocimiento y de práctica proyectual nos ayudaría a imaginar formas situadas y no hegemónicas de proyectar para diversas realidades.

Esta forma de relación transforma la praxis del diseño: deja de girar en torno a la figura del experto y se vuelve un espacio compartido de producción de sentido. En la colaboración situada, el cuerpo cognitivo del otro se percibe como una extensión del propio, y el conocimiento emerge en el hacer conjunto, el compartir ideas y el permanecer juntos en el proceso. Desde esta dinámica, plantea Tovar (2017, p.6), se configura una circularidad del entendimiento, en la que los saberes transitan, se reiteran y se regeneran en red. Esta interacción constante no solo construye conocimiento colectivo, sino que también desafía las jerarquías disciplinares, generando una sinergia activa entre cuerpos en transformación recíproca.

Esta aproximación contrasta con las formas tradicionales de generación de conocimiento que predominan en las escuelas de diseño, donde el pensamiento se forma de manera estructurada, lineal y jerárquica, replicando ideas de supremacía cognitiva y dominación técnica. Esta forma de enseñanza ha producido una figura de diseñador racional, especializado y autocentrado, desvinculado del contexto y del cuerpo, que reproduce las lógicas modernas del control y la eficiencia. Frente a ello, la transdisciplina invita a otro modo de ser y de pensar proyectualmente: uno que se basa en la apertura, la co-presencia y la sensibilidad relacional. Como plantea Carrizo (cit. en Klein, 2004, p.47), “la transdisciplina no es una abstracción idealista: existe en un sujeto que la construye como una reflexión y la actualiza en la práctica”. Esta noción permite vislumbrar al diseñador no como experto aislado, sino como agente situado que transforma su práctica desde el vínculo con otros saberes, cuerpos y territorios.

Se piensa en un sujeto transdisciplinario que comprende y encarna la forma compleja de pensamiento y acción colaborativa, capaz de deshacer y rehacer nodos de relación entre saberes, y que comparte rasgos con el diseñador encarnado y performativo del que ya hemos hablado. De modo que podríamos pensar al diseñador como un sujeto transdisciplinario: un profesional consciente de que su disciplina, por sí sola, no basta para comprender la complejidad del mundo. Por ello, recurre a otros saberes, rompe con las formas heredadas de concebir los proyectos y actúa desde el cuerpo, dejándose afectar por los contextos. Cultiva una actitud abierta a la transformación, respeta y acoge otras perspectivas, colabora con especialistas, ajusta enfoques, comunica con claridad y abraza la paradoja como parte del proceso. Reconoce que las diferencias no son obstáculos, sino fuentes de posibilidad, y que ningún diseño puede ser adecuado sin comprender el contexto situacional ni sin abrirse al trabajo colectivo. Así, el diseñador transdisciplinario se sabe incompleto, y encuentra en la co-construcción con otros actores el modo de expandir su práctica y su comprensión del diseño.

En el marco transdisciplinario, el diálogo no es solo un intercambio de ideas, sino una apertura ética y perceptiva hacia la alteridad. Implica situarse en el lugar del otro, despojarse momentáneamente de los propios marcos de referencia y permitir ser afectado por saberes no hegemónicos. Como plantea Bajtín (2015, p.25), esto exige asumir una postura exotópica: un descentramiento que hace posible el encuentro genuino con la diferencia, desde donde puede emerger una comprensión situada y compartida del mundo. Este modo de relación también redefine la praxis del diseño, la cual, deja de ser un proceso cerrado en torno a la expertise y se convierte en un espacio compartido de producción de sentido. Así, el diseño deviene no solo técnica, sino también vínculo.

Desde la experiencia proyectual colaborativa se puede apreciar la fuerza transformadora de la multiplicidad, esa capacidad de percibir el cuerpo-mente del otro como una extensión del propio. Esto se vincula con lo que Bajtín (2015, p.131) denomina “la interacción de dos conciencias (del yo y del otro)”, una relación que subraya el carácter relacional del sujeto y su construcción conjunta en la búsqueda de respuestas a los enigmas del diseño. Al conectarse con otros, se produce un intercambio de perspectivas y soluciones que se perfilan en múltiples caminos posibles, y que luego se unifican en el consenso y la toma de decisiones colectivas. Bajo esta forma de abordaje, se va revelando la trama de los problemas de diseño y, al mismo tiempo, emerge en la práctica transdisciplinaria una sinergia entre cuerpos que se construye con el tiempo, al encontrarse haciendo, compartiendo ideas y, sobre todo, sostener la colaboración en el tiempo. Es ahí donde surge un sentido de comunidad de práctica que, como propone Tovar (2017, p.3), puede devenir en una “comunidad utópica”: una zona de contacto y juego múltiple donde el conocimiento emerge de manera colectiva, espontánea y situada. De este modo, el tiempo deja de ser un recurso a optimizar para el mercado y se convierte en condición ética del cuidado, abriendo paso a una práctica descolonizadora del diseño comprometida con la vida en común.

Desde esta base relacional, surge la invitación hacia una práctica proyectual que no solo permita el cruce entre saberes académicos, empíricos, técnicos, ancestrales y corporales, sino que también desestabilice las lógicas disciplinarias del pensamiento moderno-colonial. La transdisciplina, en este sentido, no puede reducirse a una metodología, sino que debe asumirse como una praxis regenerativa que transforma el sentido del diseño y su forma de ser habitado. Al legitimar conocimientos que brotan de la experiencia vivida, del cuerpo y del territorio, se abre paso a una práctica más plural, situada y comprometida con la vida colectiva. En este contexto, el diseñador transdisciplinario no busca enunciar desde un lugar de privilegio epistémico, sino desde la co-presencia afectiva con otros saberes, la escucha y la co-construcción. Su práctica no busca imponer soluciones, sino acompañar procesos donde las respuestas emergen en común, desde la afectación mutua y el reconocimiento de saberes situados. Así, el diseño se convierte en una práctica reconfiguradora, comprometida con la justicia relacional, capaz de integrar múltiples experiencias, cuerpos y territorios en un devenir colectivo.

Conclusión: Hacia una práctica regeneradora del diseño

A lo largo del texto hemos explorado el pensamiento proyectual como una práctica situada, que emerge de cuerpos encarnados en contextos específicos, atravesados por deseos, vínculos y experiencias compartidas. Esta manera de pensar y hacer no es neutra, sino que, orienta nuestras acciones en el mundo a partir de una voluntad proyectiva que se plasma en los artefactos. Es aquí donde aparece la noción de intencionalidad, no como propiedad exclusiva de un sujeto aislado, sino como una fuerza dinámica que se construye y transforma en relación con otros cuerpos, objetos, entornos y prácticas.

En diseño, actuar desde esa intencionalidad implica imprimir en los objetos una carga significativa, persuasiva y situada, aun sabiendo que su recepción será múltiple e impredecible, ya que los usuarios también proyectan desde sus propias intenciones. Lo que sucede en ese entre —en el espacio de encuentro entre intencionalidades— solo puede comprenderse desde una lógica de la complejidad que permita leer las múltiples capas de realidad presentes en los problemas de diseño, los artefactos y sus interacciones.

Por eso, es necesario abrirse a prácticas colaborativas desde una perspectiva transdisciplinar, capaz de cuestionar las formas hegemónicas de producción de conocimiento. Esto implica entretejer saberes distintos, atender a lo situado y lo corporal, y desmontar las jerarquías que han excluido otras formas de comprender el mundo. Repensar la intencionalidad, desde esta mirada, se vuelve una tarea política y ética: implica reconocer que el diseño puede tanto reproducir estructuras de dominación como abrir posibilidades regenerativas.

Conceptos como la cognición corporizada, la enacción, la agencia distribuida, los affordances y la transdisciplina reubican al diseño en coordenadas epistemológicas y políticas distintas: desplazan al sujeto moderno autosuficiente y universal hacia una práctica encarnada, colectiva y afectiva; comprenden los objetos como portadores de ideologías y relaciones; y legitiman saberes no hegemónicos como fuentes válidas de conocimiento. Estos marcos no solo amplían el campo de lo proyectable, sino que ofrecen herramientas críticas para desmontar la matriz colonial del diseño y reorientar nuestra acción hacia lo común, lo sensible y lo justo.

En algún punto, esta reflexión teórica se entrelaza con una experiencia vital: la vida profesional y personal se confunden, y el diseñador se confronta con su propia incompletud, como sujeto y como agente de transformación. Como recuerda Margolin, ser ciudadano del mundo implica hacerse cargo de esa incompletud, abrirse a la disonancia entre lo que se hace y lo que se desea transformar, y permitir que esa fisura se vuelva un llamado a reconstruirse como individuo, como colectivo y como práctica.

Frente a un sistema que impone la velocidad, la productividad y la eficiencia como valores centrales, optar por la lentitud, el cuidado y el pensamiento encarnado es un gesto radical. Como sugiere Le Breton (2011. P.19), en un mundo gobernado por el hombre apresurado, caminar, detenerse, habitar el lugar y compartir el tiempo se convierten en actos de resistencia. En este sentido, el tiempo no es solo una condición de producción, sino un territorio político donde se disputa el sentido del hacer. Respetar los ritmos de los cuerpos, de las relaciones y de los procesos creativos permite que los proyectos maduren, que los vínculos se fortalezcan y que la intencionalidad se alinee con valores regenerativos.

Descolonizar el diseño no se reduce a una crítica discursiva; es, ante todo, una práctica encarnada y relacional que se rehace en cada gesto colectivo. Exige transformar las formas de pensar, hacer y estar en el mundo; construir vínculos desde el reconocimiento de la diferencia; y asumir el diseño como una práctica abierta, inacabada y en constante metamorfosis. Solo así, el cuerpo colectivo del diseño podrá devenir agente activo de otros futuros posibles.

[1] Maestro en Diseño Industrial

rigobertouo@gmail.com

Bibliografía:

Araya-Véliz, C., Salas, A., Rivera, A. & otros. (2017). Pasos hacia una enacción relacional: Aportes, ambigüedades y limitaciones del concepto embodied mind en Francisco Varela: Un análisis metateórico. Mindfulness & Compassion, 7, Elsevier España S.L.U.

Bajtín, M. (2015). Yo también soy: Escritos sobre el yo y el otro (J. Serrano, Comp. y trad.) Ediciones Godot.

Cámara, M. (2021). El siglo largo: El archivo como gesto. Prometeo Libros.

Cardoso, R. (2014). Los propósitos del diseño en el escenario actual. En Diseño para un mundo complejo. Ars Optika Editores.

Foucault, M. (2005). El orden del discurso (A. González Troyano, Trad.) Tusquets Editores. (Obra original publicada en 1970)

Gell, A. (2016). La teoría de la trama de arte. En Arte y agencia: Una teoría antropológica. Sb Editorial. (Obra original publicada en 1998)

Gibson, J. J. (1979). The theory of affordances. En The ecological approach to visual perception. Houghton Mifflin.

Klein, J. T. (2004). Transdisciplinariedad: Discurso, integración y evaluación. En Transdisciplinariedad y complejidad en el análisis social. Programa MOST, UNESCO.

Le Breton, D. (2011). Elogio del caminar (H. Castignani, Trad.). Siruela.

Margolin, V. (2009). El diseñador ciudadano (L. Cassisi, Trad.). ForoAlfa.

Mignolo, W. D. (2009). La colonialidad: la cara oculta de la modernidad. En S. Breitwieser (Coord.), Modernologías: artistas contemporáneos investigan la modernidad y el modernismo. Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona.

Prudencio, C. (2011). Desafíos actuales ante el colonialismo. En Música/Musicología y colonialismo. Centro Nacional de Documentación Musical Lauro Ayestarán.

Rodríguez, L. (2020). El surgimiento del Movimiento Moderno en el Diseño. Universidad Autónoma Metropolitana.

Torres Maya, R. (2017). Acerca del pensamiento de los diseñadores. En A. Tapia Mendoza (Coord.), ¿Design Thinking? Una discusión a nueve voces. Ars Optika Editores.

Tovar, P. (2017). Comunidades utópicas: Procesos de colaboración transdisciplinares. En Diálogos Iberoamericanos. Iberoamérica Social, España.

Varela, F. J., Thompson, E., & Rosch, E. (1993). The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience (First MIT Press Paperback ed., chap. 8: Enaction: Embodied Cognition. MIT Press.

Vásquez R., A. (2015). Francisco Varela: Neurofenomenología, enfoque enactivo de la cognición, mentes sin yo y el elusivo fenómeno de la conciencia. Revista Observaciones Filosóficas, (20). Secciones 3, 5, 6 y 8.

Referencia digital:

Berardi, F. B. (2024, noviembre 18). Intelligent Extermination. Critical Inquiry. https://critinq.wordpress.com/2024/11/18/intelligent-extermination/